Motorola v Apple, Samsung v Apple, HTC v Apple, et les autres v Apple : le petit monde de l’informatique mobile utilise les cours de justice comme d’autres utilisaient les cours de récréation, se castagnant à qui mieux mieux, jusqu’à parfois oublier la raison de la dispute. Brevets, modèles déposés, injonctions, appels, motions, etc. : le jargon empêche parfois de bien comprendre ces affaires. Nous vous proposons une mise au point sommaire.

Note : cet aperçu n’a pas vocation à être exhaustif, mais seulement à offrir une introduction à la notion de propriété intellectuelle, en France et aux États-Unis. Pour apporter une correction ou une précision, n’hésitez pas à contacter [email protected].

La propriété intellectuelle

Le besoin de protéger inventions, œuvres et marques est aussi ancien que le capitalisme, qui s’en nourrit et l’entretient : les premiers brevets apparaissent dans le berceau de ce système économique, l’Italie du XVe siècle. En 1421, l’architecte Filippo Brunelleschi, qui a mis au point des treuils et grues à vis sans fin, poulies et roues dentées pour faciliter la construction du Duomo de Florence, obtient un brevet sur un mécanisme similaire pour la manutention des cargaisons de bateaux. On le considère comme le brevet industriel de l’histoire.

Les lettres patentes de la France d’Ancien Régime sont les lointaines parentes de notre Code de la propriété intellectuelle : si elles sont loin de ce que l’on appelle aujourd’hui droit d’auteur et brevet, elles établissent d’une part un monopole de publication des œuvres (domaine artistique) et d’autre part un monopole d’exploitation d’un procédé industriel (domaine industriel). Dans une société d’ordres et de corporations, les armoiries, poinçons, et autres marques de fabrique sont enregistrés : faux et contrefaçons sont des délits.

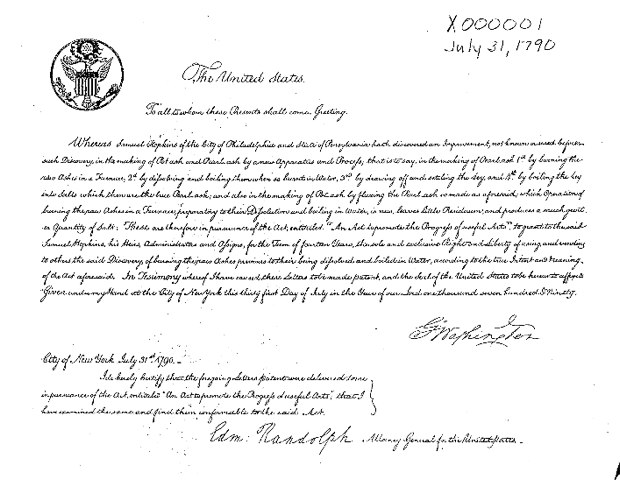

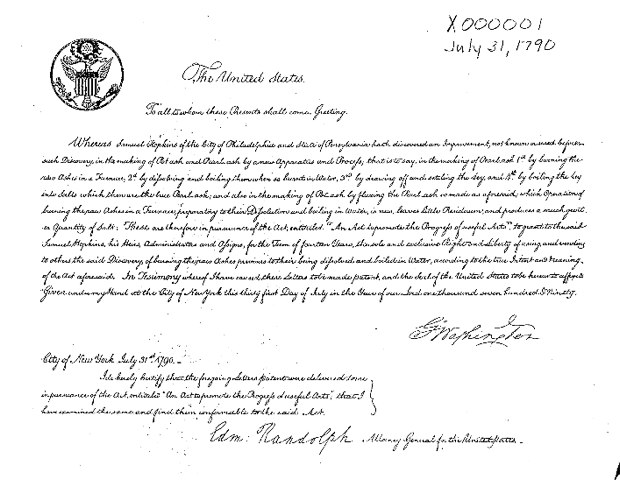

Autres temps, autre lieu, autre système, mais même souci : la question de la protection des créations humaines est cruciale pour les Pères fondateurs, à la fois hommes des Lumières et hommes d’affaires. Le premier brevet accordé aux États-Unis l’est sous le régime du Patent Act de 1790 : le 31 juillet de la même année, George Washington accorde à Samuel Hopkins un brevet sur des techniques de production de la potasse, et donc l’exclusivité sur cette production. L’USPTO, le service américain en charge de l’étude et de l’enregistrement des brevets, modèles et marques, voit le jour en 1802, sous la présidence de Thomas Jefferson, avec un mandat très clair : seules des méthodes et mécanismes peuvent être déposés, pas des idées. Le Copyright Act, lui aussi établi en 1790, est quant à lui dédié à la protection des productions littéraires : l’exclusivité de la publication et de la vente de cartes, illustrations et livres peut-être protégée pendant 14 ans (renouvelable une fois si l’auteur est encore vivant).

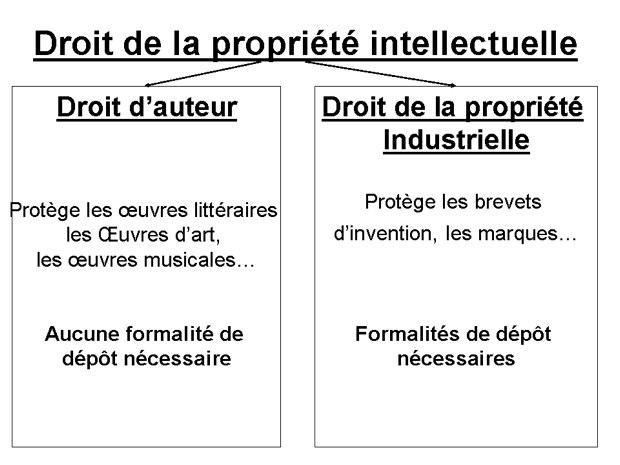

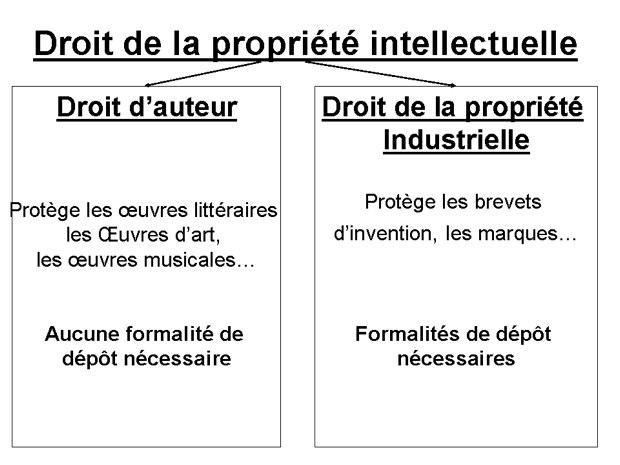

Chacun de ces systèmes, on le constate, fait clairement la distinction entre deux grands types de propriété intellectuelle, définie comme un ensemble de droits assurant l’exclusivité sur des créations intellectuelles à l’auteur d’une œuvre de l’esprit : la propriété littéraire et artistique d’une part (droit d’auteur et copyright) et la propriété industrielle d’autre part (brevet, modèle et marque). Le but, on l’aura compris, est de permettre l’existence des œuvres de l’esprit comme biens de valeur économique, et de réguler leur exploitation en tant que tels. Chacun de ces systèmes a cependant évolué en fonction de son contexte et de l’histoire propre des pays impliqués : la propriété intellectuelle en France est sensiblement différente de la propriété intellectuelle américaine.

La propriété littéraire et artistique

La propriété littéraire et artistique (PLA) protège les créations en elles-mêmes et pour elles-mêmes : un livre, une composition musicale, un tableau existent en eux-mêmes et sont protégés, automatiquement, sans formalité — pour peu que la création soit originale. En France, cette protection s’appelle le droit d’auteur (et les droits voisins du droit d'auteur, spécifiques à certains types productions : droit des artistes-interprètes, droit des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, droit des producteurs de bases de données). Le droit d’auteur se compose de deux types de prérogatives, les droits patrimoniaux et les droits moraux.

Les droits patrimoniaux ouvrent la possibilité d’une exploitation commerciale : ils accordent à l’auteur un droit exclusif sur les modalités de publication, reproduction, adaptation et rémunération de ses œuvres pour un temps limité, tout en le protégeant de la copie. L’auteur peut accorder à un tiers une licence sur ces droits, ou les céder, gratuitement et librement (licences de libre diffusion) ou contre rémunération selon des conditions (licences privatives). Certaines exceptions à ces droits patrimoniaux sont réservées, par exemple l’exception de copie privée, l’exception de presse, ou encore l’exception de citation et celle de parodie.

Les droits moraux, eux, sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut les céder ou y renoncer et ses héritiers en échoient. Ces droits sont ceux de créer sous pseudonyme ou de manière anonyme ; de divulgation (décider de la publication de l’œuvre) ; de paternité (mentionner de manière non équivoque son nom) ; de retrait et de repentir (retirer du commerce un œuvre contre dédommagement des éventuels ayants droit) ou encore celui de respect de l’intégrité de l’œuvre (opposition à la modification d’une œuvre). Ces droits ne sont pas absolus, et peuvent être encadrés par la justice (notamment celui du respect de l’intégrité de l’œuvre).

Malgré la Convention de Berne de 1886, qui tend à uniformiser les régimes de propriété intellectuelle dans le monde, les pays de common law, dont les États-Unis, utilisent un système différent. Ce n’est pas le droit d’auteur qui y a droit de cité, mais le copyright. Celui-ci s’attache moins aux droits moraux qu’aux droits patrimoniaux, c’est-à-dire qu’il privilégie l’investissement à la créativité, et nécessite à ce titre la fixation de l’œuvre (une composition musicale n’est pas protégée par le copyright tant qu’elle n’est pas transcrite sur partition). Autre différence, le titulaire du copyright peut être l’auteur de l’œuvre, mais aussi son producteur ou son éditeur (un employé Apple ne peut exiger une compensation supplémentaire pour avoir créé un logiciel dans le cadre de ses fonctions : celui-ci appartient à Apple).

Sous le régime du copyright, les droits moraux sont aliénables, c’est-à-dire que l’auteur peut renoncer à son droit de paternité ou son droit au respect de l’œuvre. Les droits patrimoniaux fonctionnent selon des modalités différentes du droit d’auteur : ici, le créateur possède l’exclusivité de l’autorisation ou de l’interdiction de la reproduction de l’œuvre et de la création de dérivés, de copies sous quelque forme que ce soit et de représentation avec quelque procédé que ce soit. Là encore, des exceptions sont ménagées par la loi, il s’agit du fair use.

On l’aura compris, la PLA n’est que très peu concernée par les affaires impliquant Apple. Mais la compréhension de ces quelques principes de base et des différences subtiles entre France et États-Unis permet de mieux aborder la question de la propriété industrielle.

La propriété industrielle

Si la propriété intellectuelle protège des œuvres de l’esprit qui existent par elles-mêmes, la propriété industrielle, elle, s’attache à protéger des produits de l’activité intellectuelle susceptibles d’être produits industriellement.

Ce premier type de produits de l’activité intellectuelle est l’invention, la création ayant pour objet de résoudre un problème technique. L’inventeur peut très bien décider de recourir au secret industriel, ce qui peut lui apporter un monopole tant qu’un concurrent ne lui arrive pas à la hauteur. Le brevet a donc été conçu comme un élément régulateur, une forme d’encouragement de l’innovation privée devant à terme devenir publique. En l’échange de la publication de son invention, le créateur obtient une protection — une patente — lui assurant de pouvoir tirer les fruits de son travail et punissant la copie. Bien sûr, le brevet est encadré : le travail déposé doit être nouveau (privé), inventif (solution unique et non évidente à un problème donné) et applicable (caractère technique et industriel).

Si ces conditions sont réunies, l’inventeur obtient un monopole limité dans l’espace (le pays où le brevet est valable) et dans le temps (en général 20 ans) sur son invention ; au terme de ce monopole, l’innovation tombe dans le domaine public et peut contribuer au bien commun. Dans l’intervalle, la reproduction non autorisée de l’invention constitue un délit, celui de contrefaçon ; le titulaire du brevet peut néanmoins monnayer une licence sur son invention.

Le deuxième type de produits de l’activité intellectuelle à portée industrielle est la création industrielle à caractère ornemental, l’apparence unique d’une création industrielle. On parle ici des dessins et modèles déposés, éléments constitutifs du procédé de commercialisation d’une invention, lui conférant un statut particulier. Si la forme suggère une fonction, elle relève du brevet : il s’agit d’une invention répondant à un problème industriel. Si forme et fonction sont déconnectées, la forme relève du modèle : l’eau gazeuse n’est pas protégée, mais la forme particulière des bouteilles de certains fabricants, qui fait leur identité et peut influencer l’achat, est elle protégée.

On pourrait aussi parler des marques et signes distinctifs et des bases de données, mais brevets et modèles suffisent peut-être, dans un premier temps. Si le droit français fait très clairement la distinction entre brevet et modèle, le droit américain est plus subtil : on y parle de patent et de design patent. Copyright, design patent, patent : le glissement sémantique de l’œuvre littéraire et artistique à l’œuvre industrielle est plus facile qu’ailleurs. Thomas Jefferson avait mis un point d’honneur à ce que les idées ne puissent pas être déposables sous la forme de brevets, mais le système américain a progressivement dérivé : la frontière entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique devient ténue lorsque l’on parle de logiciels, de code, d’écrits.

Le « brevet logiciel », terme abusif, est aujourd’hui une réalité ayant provoqué un véritable blocage du système américain de la propriété intellectuelle. Alors que seul l’exact code source d’un logiciel peut être protégé en Europe au titre de la PLA, les États-Unis acceptent la protection d’un algorithme. Ce dysfonctionnement a créé un nouveau système de protection de la propriété intellectuelle, qui n’est plus libérateur à moyen terme mais intégralement privatif à long terme, arsenal de brevets contre arsenal de brevets, accords de licence contre accords de licence afin que le risque de la copie entraîne, paradoxalement, la préservation de l’innovation (lire : Brevets logiciels : origines d'une folie industrielle).

Samsung v Apple : une décision en forme de cas d’école

Ce glissement de la signification du brevet, flagrant aux États-Unis, a modifié profondément la donne : l'International Trade Commission (ITC), conçue comme une agence de régulation du commerce et de la concurrence, est devenue aujourd'hui une institution quasi-judiciaire chargée de réparer les erreurs de l'US Patents and Trademark Office et de statuer sur la validité des brevets et modèles. Les cours provinciales se livrent à un marché de la judiciarisation de la propriété intellectuelle, certaines (comme au Texas) étant réputées enclines à favoriser celui qui attaque.

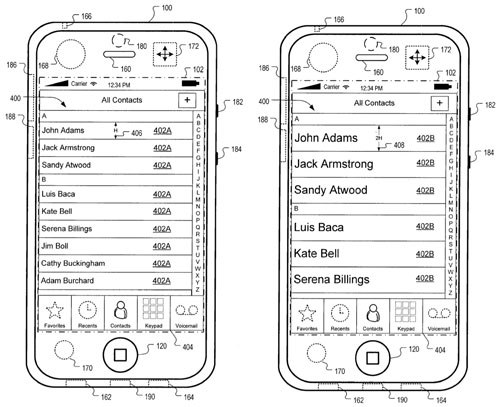

Les doubles procédures (une auprès des instances provinciales, une auprès des instances fédérales) sont aujourd’hui légion : le cas Samsung contre Apple, par exemple, est emblématique. Dans le dossier qui l’oppose à Apple, Samsung a d’ailleurs remporté il y a quelques jours une victoire décisive, en évitant l’interdiction de vente de ses produits sur le sol américain. La décision du juge Lucy Koh permet, avec un seul dossier, d’embrasser le système américain de la propriété intellectuelle et de comprendre comment brevets et modèles sont estimés par la justice. Cette décision concerne un brevet (« logiciel ») et trois modèles (design patent) déposés par Apple.

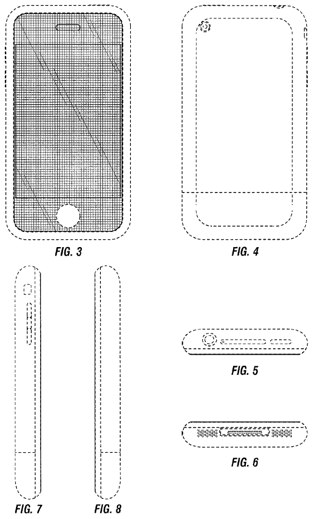

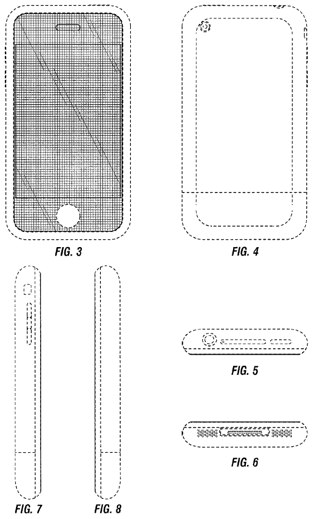

Le modèle D593,087, qui couvre l’apparence générale de l’iPhone original, a été utilisé à l’encontre des Samsung Galaxy S et Infuse. Le juge Koh estime que Samsung viole en effet ce modèle, mais considère dans le même temps qu’il est invalide — curieux, n’est-ce pas ? Il faut se rappeler qu’un critère important est celui de l’originalité du modèle : les lignes de l’iPhone tel qu’il est décrit en mai 2009 ne sont pas suffisamment distinctives. Dans ce dossier, un point important est celui de l’éventuel dédommagement des torts causés à Apple par la copie supposée de Samsung : ici, la juge considère que Samsung ne cause aucun dommage à Apple, le marché du smartphone étant suffisamment vaste.

Le modèle D504,889, utilisé à l’encontre de la Samsung Galaxy Tab 10.1, couvre l’apparence générale de l’iPad. Là encore, le juge considère que Samsung marche sur les plates-bandes d’Apple avec un produit bien trop proche de l’iPad. Mais là aussi, le modèle de la firme de Cupertino est difficilement admissible : des projets antérieurs avaient la même apparence. Cette fois néanmoins, le juge estime que Samsung a causé des dommages irréparables à Apple : l’iPad a été le premier appareil utilisant ce modèle à être commercialisé (argument de l’exploitation commerciale), créant un marché qui n’existait pas avant lui (argument de l’originalité malgré l’antériorité), et qui ne contient encore aujourd’hui aucun concurrent viable. Trop proche, Samsung vient parasiter le succès d’Apple en essayant de tirer des fruits d’un travail qui n’est pas le sien, d’une forme qui est distinctive et constitutive d’une identité propre, celle de l’iPad (argument du trade dress, de l’image de marque).

Le modèle D618,677 permet d’aborder un troisième cas : il couvre d’autres aspects du design de l’iPhone original, utilisé contre le Samsung Galaxy S et le Samsung Infuse. Une nouvelle fois, le juge estime que la firme coréenne viole la propriété intellectuelle d’Apple, avec cette fois un modèle jugé recevable et valide. Le marché du smartphone étant vigoureux, dynamique et vaste, la justice a cependant statué que Samsung ne causait pas de dommage irréparable à Apple.

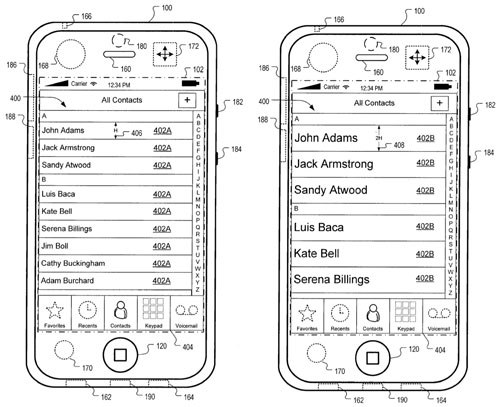

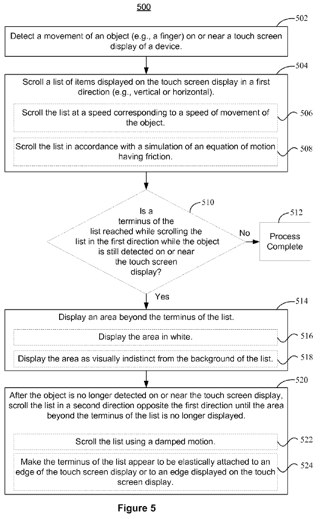

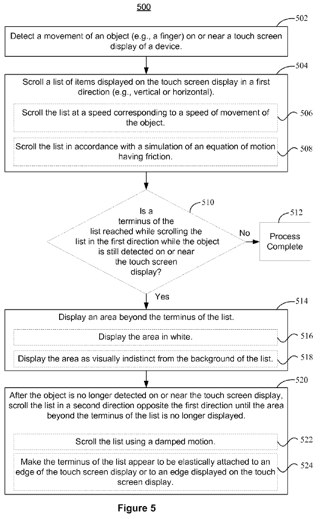

Le cas du brevet 7,469,381 est similaire : ce fameux brevet « crucial » sur le défilement caractéristique d’iOS est considéré comme valide par la justice, car il apporte une solution originale à un problème — en dehors de toute considération sur la validité et le bien-fondé des brevets logiciels. Et là encore, la justice considère que Samsung viole la propriété intellectuelle d’Apple : Galaxy S, Infuse, Droid Charge et Galaxy Tab 10.1 ont copié ce comportement. À nouveau, parce que le marché est vaste et que les nouveautés chassent les produits actuels à un rythme soutenu, le juge estime que Samsung ne cause pas de dommage irréparable à Apple, et que ses produits n’ont donc pas à être retirés des rayons.

À la lumière de la théorie sur la propriété intellectuelle, on peut mieux comprendre la portée de cette décision : certes, Samsung a gagné une bataille, mais elle vient peut-être de perdre la guerre. Dans chaque cas, elle est directement jugée comme violant la propriété intellectuelle d’Apple, et dans un cas, comme lui causant des dommages irréparables. Les produits de Samsung n’ont pas été retirés du marché parce que la société coréenne va elle-même les remplacer — mais le mal est fait. Le prochain théâtre des opérations sera certainement le bureau des avocats des deux sociétés : Samsung et Apple vont peut-être chercher un arrangement financier convenable ; Samsung va peut-être devoir changer la conception de tous ses futurs produits, à moins qu’Apple ne lui accorde une licence (lire : Apple a proposé à Samsung un accord de licence sur un brevet iOS) ; la justice elle-même pourrait demander à Apple d’accorder à Samsung une licence selon des termes justes et raisonnables, puisque brevets et modèles ne peuvent en aucun cas « trop » tordre la concurrence et « trop » favoriser un monopole.

La loi et l’esprit de la loi, un autre volet, presque insoluble, de la propriété intellectuelle.

Note : cet aperçu n’a pas vocation à être exhaustif, mais seulement à offrir une introduction à la notion de propriété intellectuelle, en France et aux États-Unis. Pour apporter une correction ou une précision, n’hésitez pas à contacter [email protected].

La propriété intellectuelle

Le besoin de protéger inventions, œuvres et marques est aussi ancien que le capitalisme, qui s’en nourrit et l’entretient : les premiers brevets apparaissent dans le berceau de ce système économique, l’Italie du XVe siècle. En 1421, l’architecte Filippo Brunelleschi, qui a mis au point des treuils et grues à vis sans fin, poulies et roues dentées pour faciliter la construction du Duomo de Florence, obtient un brevet sur un mécanisme similaire pour la manutention des cargaisons de bateaux. On le considère comme le brevet industriel de l’histoire.

Les lettres patentes de la France d’Ancien Régime sont les lointaines parentes de notre Code de la propriété intellectuelle : si elles sont loin de ce que l’on appelle aujourd’hui droit d’auteur et brevet, elles établissent d’une part un monopole de publication des œuvres (domaine artistique) et d’autre part un monopole d’exploitation d’un procédé industriel (domaine industriel). Dans une société d’ordres et de corporations, les armoiries, poinçons, et autres marques de fabrique sont enregistrés : faux et contrefaçons sont des délits.

Autres temps, autre lieu, autre système, mais même souci : la question de la protection des créations humaines est cruciale pour les Pères fondateurs, à la fois hommes des Lumières et hommes d’affaires. Le premier brevet accordé aux États-Unis l’est sous le régime du Patent Act de 1790 : le 31 juillet de la même année, George Washington accorde à Samuel Hopkins un brevet sur des techniques de production de la potasse, et donc l’exclusivité sur cette production. L’USPTO, le service américain en charge de l’étude et de l’enregistrement des brevets, modèles et marques, voit le jour en 1802, sous la présidence de Thomas Jefferson, avec un mandat très clair : seules des méthodes et mécanismes peuvent être déposés, pas des idées. Le Copyright Act, lui aussi établi en 1790, est quant à lui dédié à la protection des productions littéraires : l’exclusivité de la publication et de la vente de cartes, illustrations et livres peut-être protégée pendant 14 ans (renouvelable une fois si l’auteur est encore vivant).

Chacun de ces systèmes, on le constate, fait clairement la distinction entre deux grands types de propriété intellectuelle, définie comme un ensemble de droits assurant l’exclusivité sur des créations intellectuelles à l’auteur d’une œuvre de l’esprit : la propriété littéraire et artistique d’une part (droit d’auteur et copyright) et la propriété industrielle d’autre part (brevet, modèle et marque). Le but, on l’aura compris, est de permettre l’existence des œuvres de l’esprit comme biens de valeur économique, et de réguler leur exploitation en tant que tels. Chacun de ces systèmes a cependant évolué en fonction de son contexte et de l’histoire propre des pays impliqués : la propriété intellectuelle en France est sensiblement différente de la propriété intellectuelle américaine.

La propriété littéraire et artistique

La propriété littéraire et artistique (PLA) protège les créations en elles-mêmes et pour elles-mêmes : un livre, une composition musicale, un tableau existent en eux-mêmes et sont protégés, automatiquement, sans formalité — pour peu que la création soit originale. En France, cette protection s’appelle le droit d’auteur (et les droits voisins du droit d'auteur, spécifiques à certains types productions : droit des artistes-interprètes, droit des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, droit des producteurs de bases de données). Le droit d’auteur se compose de deux types de prérogatives, les droits patrimoniaux et les droits moraux.

Les droits patrimoniaux ouvrent la possibilité d’une exploitation commerciale : ils accordent à l’auteur un droit exclusif sur les modalités de publication, reproduction, adaptation et rémunération de ses œuvres pour un temps limité, tout en le protégeant de la copie. L’auteur peut accorder à un tiers une licence sur ces droits, ou les céder, gratuitement et librement (licences de libre diffusion) ou contre rémunération selon des conditions (licences privatives). Certaines exceptions à ces droits patrimoniaux sont réservées, par exemple l’exception de copie privée, l’exception de presse, ou encore l’exception de citation et celle de parodie.

Les droits moraux, eux, sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut les céder ou y renoncer et ses héritiers en échoient. Ces droits sont ceux de créer sous pseudonyme ou de manière anonyme ; de divulgation (décider de la publication de l’œuvre) ; de paternité (mentionner de manière non équivoque son nom) ; de retrait et de repentir (retirer du commerce un œuvre contre dédommagement des éventuels ayants droit) ou encore celui de respect de l’intégrité de l’œuvre (opposition à la modification d’une œuvre). Ces droits ne sont pas absolus, et peuvent être encadrés par la justice (notamment celui du respect de l’intégrité de l’œuvre).

Malgré la Convention de Berne de 1886, qui tend à uniformiser les régimes de propriété intellectuelle dans le monde, les pays de common law, dont les États-Unis, utilisent un système différent. Ce n’est pas le droit d’auteur qui y a droit de cité, mais le copyright. Celui-ci s’attache moins aux droits moraux qu’aux droits patrimoniaux, c’est-à-dire qu’il privilégie l’investissement à la créativité, et nécessite à ce titre la fixation de l’œuvre (une composition musicale n’est pas protégée par le copyright tant qu’elle n’est pas transcrite sur partition). Autre différence, le titulaire du copyright peut être l’auteur de l’œuvre, mais aussi son producteur ou son éditeur (un employé Apple ne peut exiger une compensation supplémentaire pour avoir créé un logiciel dans le cadre de ses fonctions : celui-ci appartient à Apple).

Creative Commons : un exemple de licence de libre diffusion des œuvres littéraires et artistiques.

Sous le régime du copyright, les droits moraux sont aliénables, c’est-à-dire que l’auteur peut renoncer à son droit de paternité ou son droit au respect de l’œuvre. Les droits patrimoniaux fonctionnent selon des modalités différentes du droit d’auteur : ici, le créateur possède l’exclusivité de l’autorisation ou de l’interdiction de la reproduction de l’œuvre et de la création de dérivés, de copies sous quelque forme que ce soit et de représentation avec quelque procédé que ce soit. Là encore, des exceptions sont ménagées par la loi, il s’agit du fair use.

On l’aura compris, la PLA n’est que très peu concernée par les affaires impliquant Apple. Mais la compréhension de ces quelques principes de base et des différences subtiles entre France et États-Unis permet de mieux aborder la question de la propriété industrielle.

La propriété industrielle

Si la propriété intellectuelle protège des œuvres de l’esprit qui existent par elles-mêmes, la propriété industrielle, elle, s’attache à protéger des produits de l’activité intellectuelle susceptibles d’être produits industriellement.

Ce premier type de produits de l’activité intellectuelle est l’invention, la création ayant pour objet de résoudre un problème technique. L’inventeur peut très bien décider de recourir au secret industriel, ce qui peut lui apporter un monopole tant qu’un concurrent ne lui arrive pas à la hauteur. Le brevet a donc été conçu comme un élément régulateur, une forme d’encouragement de l’innovation privée devant à terme devenir publique. En l’échange de la publication de son invention, le créateur obtient une protection — une patente — lui assurant de pouvoir tirer les fruits de son travail et punissant la copie. Bien sûr, le brevet est encadré : le travail déposé doit être nouveau (privé), inventif (solution unique et non évidente à un problème donné) et applicable (caractère technique et industriel).

Si ces conditions sont réunies, l’inventeur obtient un monopole limité dans l’espace (le pays où le brevet est valable) et dans le temps (en général 20 ans) sur son invention ; au terme de ce monopole, l’innovation tombe dans le domaine public et peut contribuer au bien commun. Dans l’intervalle, la reproduction non autorisée de l’invention constitue un délit, celui de contrefaçon ; le titulaire du brevet peut néanmoins monnayer une licence sur son invention.

Le deuxième type de produits de l’activité intellectuelle à portée industrielle est la création industrielle à caractère ornemental, l’apparence unique d’une création industrielle. On parle ici des dessins et modèles déposés, éléments constitutifs du procédé de commercialisation d’une invention, lui conférant un statut particulier. Si la forme suggère une fonction, elle relève du brevet : il s’agit d’une invention répondant à un problème industriel. Si forme et fonction sont déconnectées, la forme relève du modèle : l’eau gazeuse n’est pas protégée, mais la forme particulière des bouteilles de certains fabricants, qui fait leur identité et peut influencer l’achat, est elle protégée.

Le modèle déposé des Crocs.

On pourrait aussi parler des marques et signes distinctifs et des bases de données, mais brevets et modèles suffisent peut-être, dans un premier temps. Si le droit français fait très clairement la distinction entre brevet et modèle, le droit américain est plus subtil : on y parle de patent et de design patent. Copyright, design patent, patent : le glissement sémantique de l’œuvre littéraire et artistique à l’œuvre industrielle est plus facile qu’ailleurs. Thomas Jefferson avait mis un point d’honneur à ce que les idées ne puissent pas être déposables sous la forme de brevets, mais le système américain a progressivement dérivé : la frontière entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique devient ténue lorsque l’on parle de logiciels, de code, d’écrits.

Le « brevet logiciel », terme abusif, est aujourd’hui une réalité ayant provoqué un véritable blocage du système américain de la propriété intellectuelle. Alors que seul l’exact code source d’un logiciel peut être protégé en Europe au titre de la PLA, les États-Unis acceptent la protection d’un algorithme. Ce dysfonctionnement a créé un nouveau système de protection de la propriété intellectuelle, qui n’est plus libérateur à moyen terme mais intégralement privatif à long terme, arsenal de brevets contre arsenal de brevets, accords de licence contre accords de licence afin que le risque de la copie entraîne, paradoxalement, la préservation de l’innovation (lire : Brevets logiciels : origines d'une folie industrielle).

Samsung v Apple : une décision en forme de cas d’école

Ce glissement de la signification du brevet, flagrant aux États-Unis, a modifié profondément la donne : l'International Trade Commission (ITC), conçue comme une agence de régulation du commerce et de la concurrence, est devenue aujourd'hui une institution quasi-judiciaire chargée de réparer les erreurs de l'US Patents and Trademark Office et de statuer sur la validité des brevets et modèles. Les cours provinciales se livrent à un marché de la judiciarisation de la propriété intellectuelle, certaines (comme au Texas) étant réputées enclines à favoriser celui qui attaque.

Les doubles procédures (une auprès des instances provinciales, une auprès des instances fédérales) sont aujourd’hui légion : le cas Samsung contre Apple, par exemple, est emblématique. Dans le dossier qui l’oppose à Apple, Samsung a d’ailleurs remporté il y a quelques jours une victoire décisive, en évitant l’interdiction de vente de ses produits sur le sol américain. La décision du juge Lucy Koh permet, avec un seul dossier, d’embrasser le système américain de la propriété intellectuelle et de comprendre comment brevets et modèles sont estimés par la justice. Cette décision concerne un brevet (« logiciel ») et trois modèles (design patent) déposés par Apple.

Le modèle D593,087, qui couvre l’apparence générale de l’iPhone original, a été utilisé à l’encontre des Samsung Galaxy S et Infuse. Le juge Koh estime que Samsung viole en effet ce modèle, mais considère dans le même temps qu’il est invalide — curieux, n’est-ce pas ? Il faut se rappeler qu’un critère important est celui de l’originalité du modèle : les lignes de l’iPhone tel qu’il est décrit en mai 2009 ne sont pas suffisamment distinctives. Dans ce dossier, un point important est celui de l’éventuel dédommagement des torts causés à Apple par la copie supposée de Samsung : ici, la juge considère que Samsung ne cause aucun dommage à Apple, le marché du smartphone étant suffisamment vaste.

Le modèle D504,889, utilisé à l’encontre de la Samsung Galaxy Tab 10.1, couvre l’apparence générale de l’iPad. Là encore, le juge considère que Samsung marche sur les plates-bandes d’Apple avec un produit bien trop proche de l’iPad. Mais là aussi, le modèle de la firme de Cupertino est difficilement admissible : des projets antérieurs avaient la même apparence. Cette fois néanmoins, le juge estime que Samsung a causé des dommages irréparables à Apple : l’iPad a été le premier appareil utilisant ce modèle à être commercialisé (argument de l’exploitation commerciale), créant un marché qui n’existait pas avant lui (argument de l’originalité malgré l’antériorité), et qui ne contient encore aujourd’hui aucun concurrent viable. Trop proche, Samsung vient parasiter le succès d’Apple en essayant de tirer des fruits d’un travail qui n’est pas le sien, d’une forme qui est distinctive et constitutive d’une identité propre, celle de l’iPad (argument du trade dress, de l’image de marque).

Le modèle D618,677 permet d’aborder un troisième cas : il couvre d’autres aspects du design de l’iPhone original, utilisé contre le Samsung Galaxy S et le Samsung Infuse. Une nouvelle fois, le juge estime que la firme coréenne viole la propriété intellectuelle d’Apple, avec cette fois un modèle jugé recevable et valide. Le marché du smartphone étant vigoureux, dynamique et vaste, la justice a cependant statué que Samsung ne causait pas de dommage irréparable à Apple.

Le cas du brevet 7,469,381 est similaire : ce fameux brevet « crucial » sur le défilement caractéristique d’iOS est considéré comme valide par la justice, car il apporte une solution originale à un problème — en dehors de toute considération sur la validité et le bien-fondé des brevets logiciels. Et là encore, la justice considère que Samsung viole la propriété intellectuelle d’Apple : Galaxy S, Infuse, Droid Charge et Galaxy Tab 10.1 ont copié ce comportement. À nouveau, parce que le marché est vaste et que les nouveautés chassent les produits actuels à un rythme soutenu, le juge estime que Samsung ne cause pas de dommage irréparable à Apple, et que ses produits n’ont donc pas à être retirés des rayons.

Algorithme du brevet '381.

À la lumière de la théorie sur la propriété intellectuelle, on peut mieux comprendre la portée de cette décision : certes, Samsung a gagné une bataille, mais elle vient peut-être de perdre la guerre. Dans chaque cas, elle est directement jugée comme violant la propriété intellectuelle d’Apple, et dans un cas, comme lui causant des dommages irréparables. Les produits de Samsung n’ont pas été retirés du marché parce que la société coréenne va elle-même les remplacer — mais le mal est fait. Le prochain théâtre des opérations sera certainement le bureau des avocats des deux sociétés : Samsung et Apple vont peut-être chercher un arrangement financier convenable ; Samsung va peut-être devoir changer la conception de tous ses futurs produits, à moins qu’Apple ne lui accorde une licence (lire : Apple a proposé à Samsung un accord de licence sur un brevet iOS) ; la justice elle-même pourrait demander à Apple d’accorder à Samsung une licence selon des termes justes et raisonnables, puisque brevets et modèles ne peuvent en aucun cas « trop » tordre la concurrence et « trop » favoriser un monopole.

La loi et l’esprit de la loi, un autre volet, presque insoluble, de la propriété intellectuelle.