« La France est la fille aînée de l'Église Apple », disait l'« évêque » Cagni* en son temps — le fait est désormais confirmé par la science. Deux professeurs de l'ultra-conservatrice et très pieuse Texas A&M University ont publié un article intitulé « How the iPhone Became Divine: New Media, Religion and the Intertextual Circulation of Meaning ». Heidi Campbell est une spécialiste de la religion, de la communication et des technologies (ses recherches portent sur l'utilisation de l'Internet par les communautés religieuses), tandis que Antonio La Pastina est un spécialiste de la réception des médias.

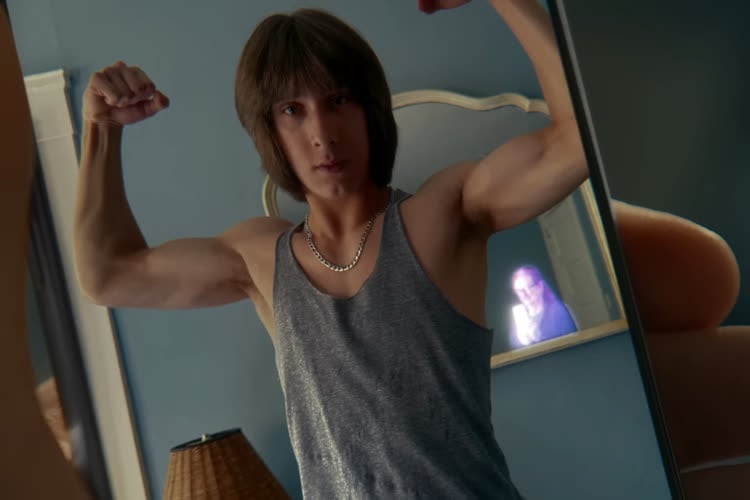

« La France est la fille aînée de l'Église Apple », disait l'« évêque » Cagni* en son temps — le fait est désormais confirmé par la science. Deux professeurs de l'ultra-conservatrice et très pieuse Texas A&M University ont publié un article intitulé « How the iPhone Became Divine: New Media, Religion and the Intertextual Circulation of Meaning ». Heidi Campbell est une spécialiste de la religion, de la communication et des technologies (ses recherches portent sur l'utilisation de l'Internet par les communautés religieuses), tandis que Antonio La Pastina est un spécialiste de la réception des médias.L'article s'intéresse à la reprise du vocabulaire religieux dans le discours courant pour s'approprier les nouvelles technologies : l'iPhone est le « Jesus phone », et Apple serait « une nouvelle religion ». Campbell estime ainsi que « le comportement quasi-religieux et le langage entourant la communauté fidèle d'Apple est un exemple de "religion implicite" », un cas où la technologie devient un substitut de croyance, avec des pratiques rappelant les pratiques religieuses.

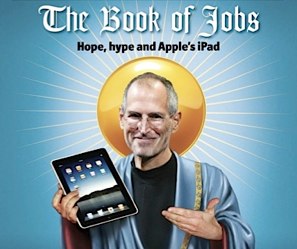

Ainsi, il faudrait comprendre « la dévotion » des utilisateurs Apple par « les Apple Store minimalistes aux murs blancs, nouvelles églises d'une génération techno ». L'article va jusqu'à comparer l'histoire d'Apple à la Bible, avec Steve Jobs dans le rôle de l'humble artisan qui a donné naissance à Apple dans un garage, est revenu d'entre les morts pour sauver sa société au bord de la faillite, et a eu de tout temps un ennemi démoniaque en Microsoft. Steve Jobs serait donc une sorte de messie, et on apprécierait Apple non pas par raison, mais « par foi ».

Réflexions religieuses parfois un peu capillotractées mises à part, l'article est intéressant pour sa thèse de l'appropriation du langage par le grand public : l'iPhone est « révolutionnaire », l'iPad est « magique », la rhétorique d'Apple, simple et à portée édificatrice, « accrochant » dans le langage médiatique et populaire.

Au final, on prendra l'article avec le même humour que la Fox : aux États-Unis, une religion peut-être fondée sans que sa croyance ne soit associée à des pouvoirs surnaturels. Apple pourrait donc très bien demander le statut religieux en vertu du Premier Amendement — ce qui serait parfait pour bénéficier de substantielles réductions d'impôt.

*Pascal Cagni, le patron d'Apple Europe, à l'ouverture de l'Apple Store Carrousel du Louvre.